La Ceinture alimentaire namuroise présente son projet de résilience territoriale, formé autour d'un réseau de personnes engagées dans la transition alimentaire.

bénéficiaires des banques alimentaires (2022)

de la population wallonne en surpoids (2018)

seulement des Wallon.ne.s consomment la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes (2018)

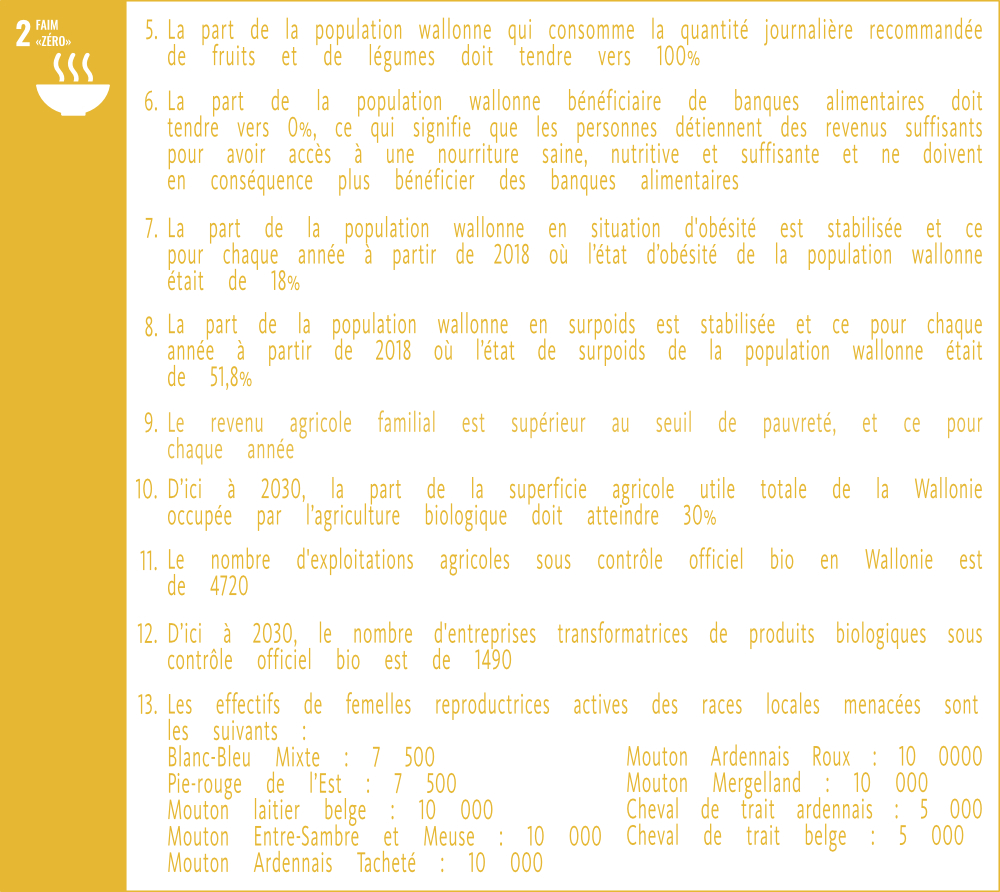

Objectifs prioritaires de la Wallonie

- Quelle est l'évolution des indicateurs de suivi ?

La transition vers un système alimentaire plus durable nécessite des changements à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, de la production à la consommation. Côté consommation, certains ménages doivent avoir recours en Wallonie à l’aide alimentaire pour satisfaire leurs besoins nutritionnels. En 2022, 2,3 % de la population wallonne était bénéficiaire des banques alimentaires, soit 84 213 personnes. Ce chiffre est en augmentation depuis 2011 (1,5 %) et en particulier en 2022. De plus, il ne couvre pas les bénéficiaires des autres structures d’aide alimentaire telles que les épiceries sociales et restaurants sociaux. Par rapport à l’objectif de supprimer totalement la part de la population wallonne bénéficiaire de banques alimentaires, l’indicateur montre un éloignement significatif.

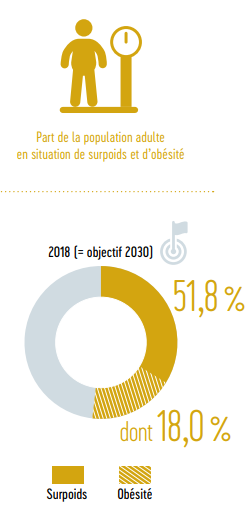

Par ailleurs, en matière de nutrition, en 2018, seul.e.s 14 % des Wallon.ne.s consommaient la quantité journalière recommandée de fruits et de légumes. Cette proportion est plus faible qu’en Région de Bruxelles-capitale (15,8 %), mais plus élevée qu’en Flandre (11,3 %). Elle est également significativement plus élevée chez les femmes, les personnes plus instruites et les personnes âgées de plus de 35 ans. Étant donné la marge de progrès importante pour atteindre l’objectif de 100 % en 2030, il faudra suivre cet indicateur avec attention. De plus, la Wallonie n’échappe pas au fléau de l’obésité et du surpoids, qui font partie des plus grands défis de santé publique du 21e siècle. La part de la population adulte wallonne souffrant d’obésité (BMI ≥30) est passée de 14,4 % en 2001 à 18,0 % en 2018, un chiffre supérieur à la moyenne belge (15,9 % en 2018).

La part de la population wallonne en surpoids (25< BMI <30) est également en augmentation et est passée de 48,1 % en 2001 à 51,8 % en 2018. L‘objectif étant de stabiliser les niveaux atteints en 2018 à l’horizon 2030, il faudra surveiller l’évolution de ces deux indicateurs dans les prochaines années.

Au niveau de la production agricole, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire exige de maintenir un niveau de rentabilité suffisant des exploitations wallonnes. En 2021, le revenu moyen d’une exploitation (revenu du travail et du capital) s’élevait à 45 161 euros par unité de travail familial (à prix courants). Ce revenu est sujet à de fortes fluctuations annuelles en fonction des volumes produits et des prix perçus par les agriculteurs pour leurs produits, ainsi que des volumes et prix des matières premières utilisées. Par ailleurs, des différences existent selon les orientations et régions agricoles. Globalement, sur la période évaluée, on observe un progrès significatif de cet indicateur vers l’ODD.

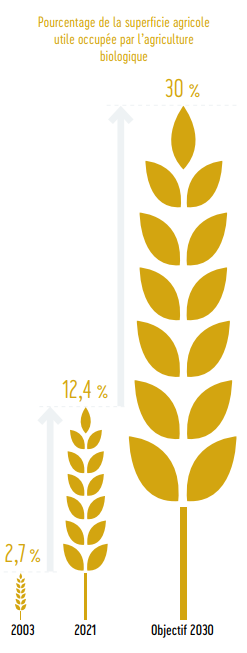

En revanche, si l’on compare le revenu du travail agricole par rapport à celui des autres activités économiques, on observe un écart important au détriment du secteur agricole. En 2021, le revenu du travail en agriculture par unité de travail s’élevait à 65 % (ou 49,6 % en moyenne mobile) de ce revenu comparable. Bien que ces chiffres soient des moyennes, cet indicateur enregistre un éloignement significatif par rapport à l’ODD. La viabilité des systèmes alimentaires passe aussi par la mise en place de pratiques agricoles plus résilientes et durables. L’agriculture biologique, en s’appuyant sur les systèmes autorégulateurs de la nature, contribue à cet objectif en visant la protection de l’environnement, l’amélioration de la santé des exploitants et des consommateurs, le développement économique local à la valorisation de l’espace rural ainsi que la croissance de l’emploi local. La Wallonie a considérablement progressé dans ce domaine : la part de la surface agricole utile occupée par l’agriculture biologique est passée de 2,7 à 12,4 % entre 2003 et 2021, alors qu’elle ne représentait que 0,1 % en 1990. Ce taux dépasse celui de la moyenne européenne (UE 28 : 9,9 % en 2021). Par rapport à l’objectif d’atteindre 30 % en 2030, on observe un progrès significatif de l’indicateur. En 2021, on comptabilisait 1 969 exploitations agricoles et 704 entreprises transformatrices de produits biologiques sous contrôle officiel bio. Par rapport aux objectifs fixés d’ici à 2030, c’est-à-dire d’atteindre 4 720 exploitations agricoles sous contrôle officiel bio et 1 490 entreprises transformatrices de produits biologiques, on remarque un progrès modéré pour les exploitations agricoles et un progrès significatif pour les entreprises transformatrices.

Pour en savoir plus, consultez les indicateurs de l'IWEPS et le bilan des progrès complet.

- Quels sont les plans et les stratégies en lien avec cet Objectif en Wallonie ?

- Alliance emploi-environnement sur l’alimentation (en préparation)

- Plan d'actions spécifique lié à l'alimentation durable dans les cantines (2018)

- Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l'horizon 2030 (2021)

- Plan de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires (REGAL) (2018)

- Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)

- Programme de gestion durable de l'azote en agriculture (2014)

- Programme wallon de développement rural (2022)

- Programme wallon de réduction des pesticides (2018)

- Stratégie « Manger Demain » – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)

- Alternativ'ES Wallonia – Stratégie de la Wallonie pour soutenir le développement de l'économie sociale (2020)

- Circular Wallonia – Stratégie de déploiement de l'économie circulaire (2021)

- Plan de relance de la Wallonie (2021)

- Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)

- Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)

- Plan de cohésion sociale des villes et des communes (PCS) (2019)

- Plan wallon de prévention et de promotion de la santé horizon 2030 (Wapps) (2018)

- Plan wallon de sortie de la pauvreté (2021)

- Plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) (2021)

- Stratégie wallonne de développement durable (2022)

- Quelle est la situation à l'échelle internationale ?

Le nombre de personnes confrontées à la faim et à l’insécurité alimentaire augmente depuis 2015, la pandémie, les conflits, les changements climatiques et les inégalités croissantes exacerbant la situation. En 2022, environ 9,2 % de la population mondiale était confrontée à la faim chronique, ce qui représente environ 735 millions de personnes, soit 122 millions de plus qu’en 2019. On estime que 29,6 % de la population mondiale, soit 2,4 milliards de personnes, souffrait d’insécurité alimentaire modérée ou grave, ce qui signifie que ces personnes n’avaient pas accès à une alimentation adéquate. Ce chiffre reflète une augmentation alarmante de 391 millions de personnes par rapport à 2019.

En savoir plus sur les cibles définies à l'échelle internationale et les chiffres clés.