La Chaîne alimentaire durable intégrée (CADI) vise la mise en place de plusieurs structures réunies pour développer l'offre et la demande pour le circuit-court.

hectares de forêts certifiés PEFC (2021)

des forêts anciennes subnaturelles sous statut de protection (2022)

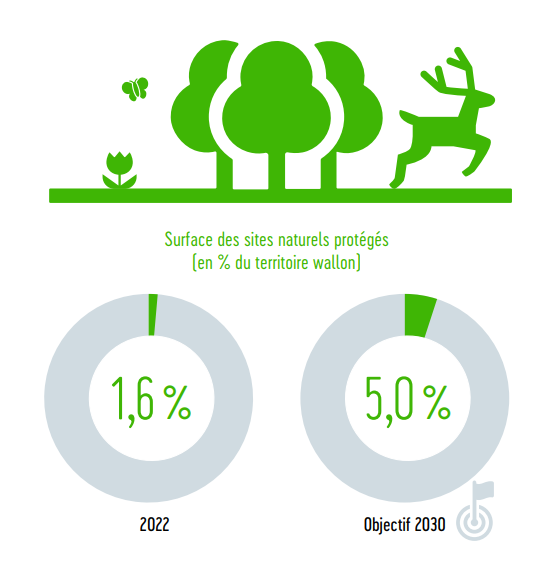

de la surface des sites naturels protégés (en % du territoire wallon) (2022)

Objectifs prioritaires de la Wallonie

- Quelle est l'évolution des indicateurs de suivi ?

Avec une superficie d’environ un tiers de son territoire, les forêts constituent une composante majeure des paysages de Wallonie. Elles fournissent divers services environnementaux, en matière notamment de biodiversité et de qualité de l’eau ou de l’air, et représentent une ressource socioéconomique de première importance. En 2021, 305 529 hectares de forêts étaient certifiés PEFC (Programme de Reconnaissance des Certifications Forestières), soit 54 % de la superficie forestière totale. Ce label de gestion durable constitue un outil volontaire d’amélioration continue. Il est pratiquement généralisé en forêt publique, mais a plus de mal à s’imposer dans les forêts privées (11 % de celles-ci étaient certifiées). L’objectif d’atteindre 100 % des forêts publiques certifiées en 2030 est donc en passe d’être réalisé tandis que la marge de progression des forêts privées vers l’objectif de 50 % est encore importante, montrant une évolution favorable modérée.

Par ailleurs, la Wallonie est pleinement concernée par l’appauvrissement de la biodiversité. Pour la période 2013-2018, l’état de conservation des habitats d’intérêt communautaire était considéré comme défavorable pour 27 des 28 habitats de la région biogéographique atlantique (soit 96%) et 39 des 41 habitats de la région biogéographique continentale (soit 98 %). Pour atteindre l’objectif fixé à l’horizon 2030 qu’au moins 30% des espèces et des habitats protégés qui ne présentaient pas un état favorable en 2020 obtiennent le statut d’état favorable ou affichent une tendance nettement positive, on devrait diminuer ces proportions à respectivement 67 % et 69 %. L’état de conservation des espèces d’intérêt communautaire était quant à lui considéré comme défavorable pour 40 des 56 espèces concernées en région biogéographique atlantique (soit 86 %) et 52 des 72 espèces de la région biogéographique continentale (soit 79%). Ces chiffres devraient atteindre 60 et 55% pour respecter l’objectif à l’horizon 2030. En ce qui concerne plus spécifiquement l’état de conservation des espèces d’oiseaux sauvages, l’état de conservation était considéré comme favorable pour 80 espèces sur 161 (50 %), inadéquat pour 22 espèces (14 %), mauvais pour 48 espèces (30 %) et inconnu pour 11 espèces (7 %). Pour respecter l’objectif à l’horizon 2030, la proportion d’espèces qui ne sont pas en état favorable devrait diminuer pour atteindre 37 %.

Pour enrayer le déclin de la biodiversité et augmenter le potentiel d’accueil de la vie sauvage, la Wallonie a défini au sein de son territoire des sites naturels protégés, où les activités humaines sont interdites ou limitées à la gestion des écosystèmes. Le réseau de sites naturels protégés, composé notamment de réserves naturelles et forestières, s’étoffe mais reste néanmoins peu étendu en Wallonie. En 2022, cela représentait 619 sites comptabilisant 26 374 hectares, soit 1,6 % du territoire. Environ 84 % de cette superficie se retrouvait également dans la matrice plus large du réseau Natura 2000. Malgré une intensification de la désignation de tels sites ces dernières années, on observe un progrès modéré de l’indicateur par rapport à l’objectif fixé à l’horizon 2030 de protéger 5 % du territoire wallon.

Pour enrayer le déclin de la biodiversité et augmenter le potentiel d’accueil de la vie sauvage, la Wallonie a défini au sein de son territoire des sites naturels protégés, où les activités humaines sont interdites ou limitées à la gestion des écosystèmes. Le réseau de sites naturels protégés, composé notamment de réserves naturelles et forestières, s’étoffe mais reste néanmoins peu étendu en Wallonie. En 2022, cela représentait 619 sites comptabilisant 26 374 hectares, soit 1,6 % du territoire. Environ 84 % de cette superficie se retrouvait également dans la matrice plus large du réseau Natura 2000. Malgré une intensification de la désignation de tels sites ces dernières années, on observe un progrès modéré de l’indicateur par rapport à l’objectif fixé à l’horizon 2030 de protéger 5 % du territoire wallon.Au niveau des forêts plus spécifiquement, 48 % des forêts anciennes subnaturelles situées en Wallonie, définies comme des forêts feuillues continuellement boisées depuis le 18e siècle, bénéficiaient en 2022 d’un statut de protection, sous la forme de réserves forestières, réserves intégrales ou îlots de conservation en Natura 2000. Par rapport à l’objectif de protéger 100 % de ces forêts en 2030, il reste une marge de progression non négligeable.

Enfin, l’extension des espèces exotiques envahissantes fait partie des facteurs de dégradation des habitats et espèces. Ce phénomène est croissant en Wallonie. Parmi les 88 espèces exotiques envahissantes jugées préoccupantes au niveau de l’Union européenne, 29 sont établies en Wallonie, soit 33 %. L’objectif est que les 59 autres espèces répertoriées ne s’établissent pas en Wallonie.

Pour en savoir plus, consultez les indicateurs de l'IWEPS et le bilan des progrès complet.

- Quels sont les plans et les stratégies en lien avec cet Objectif en Wallonie ?

- Programme forestier régional (en préparation)

- Stratégie biodiversité 360° (en préparation)

- Stratégie wallonne de politique répressive environnementale (2021)

- Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)

- Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)

- Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)

- Programme de gestion durable de l’azote en agriculture (2014)

- Programme wallon de développement rural (2022)

- Programme wallon de réduction des pesticides (2018)

- Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)

- Stratégie ‘manger demain’ – vers un système alimentaire durable en Wallonie (2018)

- Stratégie wallonne de développement durable (2022)

- Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)

- Quelle est la situation à l'échelle internationale ?

Les écosystèmes terrestres sont essentiels au maintien de la vie humaine, contribuant à plus de la moitié du PIB mondial et revêtant diverses valeurs culturelles, spirituelles et économiques.

Cependant, le monde fait face à une triple crise, celle des changements climatiques, de la pollution et de la perte de biodiversité. Les tendances croissantes du recul des forêts, de la dégradation des terres et de l’extinction des espèces constituent une grave menace pour la planète et l’humanité.

En savoir plus sur les cibles définies à l'échelle internationale et les chiffres clés.