Découvrez l'interview de Frédéric Coupain (IDEA) sur l'échelle de performance CO2, utilisée comme outil pour des achats publics plus durables dans le secteur des eaux usées.

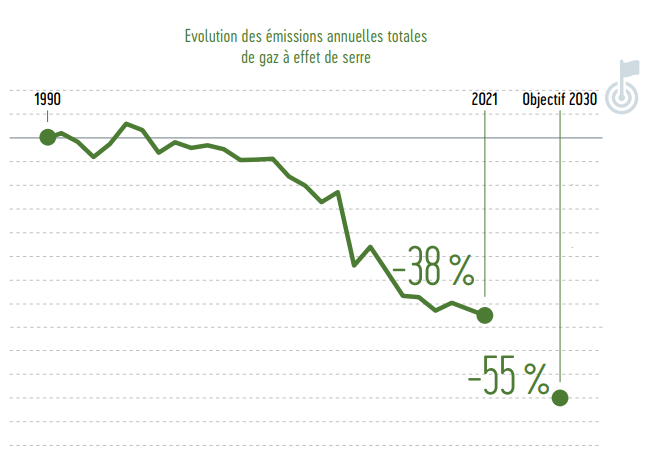

d'émissions de gaz à effet de serre en moins (2021)

de tonnes équivalent CO2 (2021)

Objectifs prioritaires de la Wallonie

- Quelle est l'évolution des indicateurs de suivi ?

Pour lutter contre les changements climatiques, la Wallonie doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre. En 2021, la Région a émis 34 millions de tonnes équivalent CO2 contre 55 millions en 1990, année de référence du Protocole de Kyoto. Cela équivaut à une baisse de 38 % sur la période considérée. Des efforts importants demeurent nécessaires pour que la Wallonie puisse réduire ses émissions de 55 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990, conformément à l’objectif du Plan air climat énergie 2030 (PACE 2030, adopté en 2023) élaboré pour atteindre la neutralité carbone en 2050, telle que visée par le Pacte vert pour l’Europe (European Green Deal). Par rapport à cet objectif, on observe un progrès modéré de l’indicateur.

Par ailleurs, la Région doit faire face aux risques liés aux changements climatiques et se préparer au mieux pour en limiter les répercussions négatives. C’est notamment le cas en ce qui concerne le risque d’inondations, comme le rappellent les évènements sans précédent en 2021. En Wallonie, le nombre de parcelles situées en zone d’aléa d’inondation élevé sur lesquelles est implanté au moins un nouveau logement fluctue mais n’augmente pas significativement. Toutefois, leur proportion sur le total de parcelles où sont construits de nouveaux logements tend à augmenter, en particulier ces dernières années. Ceci peut s’expliquer par la tendance à la diminution chaque année du nombre de nouvelles parcelles bâties. Vu cette augmentation, on observe un éloignement significatif de l’indicateur par rapport à l’ODD.

Pour en savoir plus, consultez les indicateurs de l'IWEPS et le bilan des progrès complet.

- Quels sont les plans et les stratégies en lien avec cet Objectif en Wallonie ?

- Alliance climat emploi rénovation (ACER) (2022)

- Contribution de la Wallonie au plan national énergie climat 2030 (PWEC) (2019)

- Plan air climat énergie 2030 (PACE) (en préparation)

- Stratégie intégrale sécheresse (2021)

- Stratégie wallonne de rénovation énergétique à long terme du bâtiment (2020)

- Plan de développement de la production biologique en Wallonie à l’horizon 2030 (2021)

- Plan de rénovation pour 55 000 logements publics (2022)

- Plan de relance de la Wallonie (2021)

- Plan global Wallonie cyclable 2030 (2022)

- Plan stratégique wallon relevant de la politique agricole commune (2022)

- Plan wallon environnement-santé (ENVIeS) (2019)

- Plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) (2021)

- Schéma de développement du territoire (SDT) (2019)

- Stratégie régionale de mobilité des marchandises (2020)

- Stratégie régionale de mobilité des personnes (2019)

- Stratégie wallonne de développement durable (2022)

- Quelle est la situation à l'échelle internationale ?

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) souligne que des réductions profondes, rapides et soutenues des émissions de gaz à effet de serre sont essentielles dans tous les secteurs, dès maintenant et pendant toute cette décennie. Pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels, les émissions doivent déjà diminuer et être réduites de près de moitié d’ici à 2030, soit dans sept ans seulement.

En savoir plus sur les cibles définies à l'échelle internationale et les chiffres clés.